子どもの成長を利用して行う矯正です

小児矯正は、子どもの成長を利用し無理のない方法で行うもので、乳歯から永久歯に生え変わる過程を注視しながら治療を行っていきます。

子どもの成長期に合わせての治療になるため、その分時間はかかりますが、とても理にかなった負担の少ない治療法だと考えます。

また、金額も抑えることができます。

小児矯正は、子どもの成長を利用し無理のない方法で行うもので、乳歯から永久歯に生え変わる過程を注視しながら治療を行っていきます。

子どもの成長期に合わせての治療になるため、その分時間はかかりますが、とても理にかなった負担の少ない治療法だと考えます。

また、金額も抑えることができます。

歯並びや咬み合わせに問題が起こるのは、後天的なことが原因になることも多くあります。

お子さんが普段何気なくしているクセによって歯並びが崩れている可能性があるのです。

子どもの頃の困ったクセによって歯並びを悪くしている可能性があります。

まずはご相談にいらしてください。

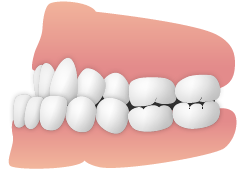

「受け口」とは、上下の歯を噛み合わせたときに、下の歯が上の歯よりも前に出ている状態を言います。

日本人には多いタイプの不正咬合で、お子さまの不正咬合のなかでも早期に治療を始めたほうがいいものの代表です。なぜなら「受け口」は、あごの骨格の成長に深くかかわっているからです。

大人になってからだと、「受け口」を根本的に治すには、大掛かりな矯正治療や、外科手術しか方法がありません。しかし、お子さまの場合は、あごの骨格がまだ安定しておらず、成長過程の途中であります。「育ち盛りの子どもにそんなことをしても大丈夫?」と不安になるかもしれません。

------大丈夫です。

この治療は、成長を止めるわけではなく、成長の方向を調整するものですから、お子さまの身体に無理をかけるわけでは決してないのです。

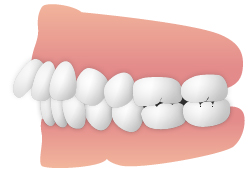

「出っ歯」とは、上の歯、特に前歯が前方に突出している状態で、タイプの不正咬合です。

先天的に歯が大きいお子さま、歯列弓が小さめのお子さまは、「出っ歯」になりやすいです。

また、小児期の習癖から「出っ歯」になることもあります。例えば、指しゃぶり、下唇を噛む、口呼吸などです。

そのようなお子さまには、歯列弓を広げる装置などを使います。

それに平行して、習癖をやめるよう導いていくことも、もちろん必要です。

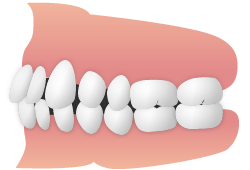

「すきっ歯」とは、歯と歯の間にすきまができている状態です。

歯全体にすきまがある場合と、部分的な場合があります。遺伝的に歯が小さいと、全体的にすきまができたりします。

小児歯科にはよくこの「すきっ歯」の相談がありますが、心配のないケースも少なくありません。

たとえば乳歯が「すきっ歯」になっているのであれば、問題のないことがほとんどです。

このあとに乳歯よりも大きい永久歯が生えてくるわけですから、そのくらいのスペース的なゆとりがあったほうが、むしろいいくらいです。

永久歯の上の前歯が、「ハ」の字型に開いて出てきたという相談もよくあります。

これは多くの場合問題ないことが多いと思われます。その脇にある歯が次々に大きな永久歯に生え替わっていけば、すきまがそれに押されて自然に閉じてくるからです。

すきっ歯になる原因はその他様々なものがありますが、そのうちの一つとして上唇小帯(じょうしんしょうたい)の付帯異常や正中埋伏過剰歯(せいちゅうまいぼつかじょうし)などが考えられます。

「上唇小帯」というのは、上唇と歯茎をつなぐ筋の部分のこと。

この筋が上の前歯2本の間まで伸びている状態が「上唇小帯の付帯異常」です。

これが起きると、上の前歯がいわゆる「すきっ歯」になってしまいます。

上の前歯が「ハ」の字型に生えてくるのはよくあることですが、ふつうは自然に閉じていきます。

しかし「上唇小帯の付帯異常」があると、いつまでも閉じないケースが多く認められます。

受け口の矯正で、望ましい治療時期は4・5歳からはじめ、前歯が生え揃いかみ合わせが正常に近い状態で安定すると一度矯正はお休みです。

二次性徴に入ったら、再度矯正治療を再開します。身長を小まめに測ってもらい、成長を予測しながらの高度な治療になります。

矯正専門の先生と連携を取りながら治療を行っています。

| 治療法 | チンキャップ(額外矯正装置) |

|---|---|

| 抜歯 | 非抜歯 |

| 費用 | 18.7万円 |

| 期間 | 4歳から1年間、お休みを経て、二次成長が始まった11歳から1年2ヵ月。 |

| 特徴 | 固い食べ物が嫌い 下顎が出ている いつも口が開いている 上の歯と下の歯で舌をはさむ癖がある よく噛まないで飲み込む |

| 注意点 |

夜間装置がずれることがあります。 金属製のカップにより皮膚が荒れることがあります。 矯正治療中装置が破損することがあります。 |